池袋パルコ7F

眼科専門医在籍

池袋パルコ7F

眼科専門医在籍

視力低下、かすみ目、充血、目のかゆみなど、お困りのことはありませんか?

些細なことでも、目に異常を感じられた方はお気軽にご相談ください。

目の病気は、自覚症状が無いまま進行するものも多くあります。早期発見、早期治療が大切です。

また、加齢により発症しやすくなる疾患もあります。40歳を過ぎたら一度眼科の受診、検査を受けられることをおすすめします。

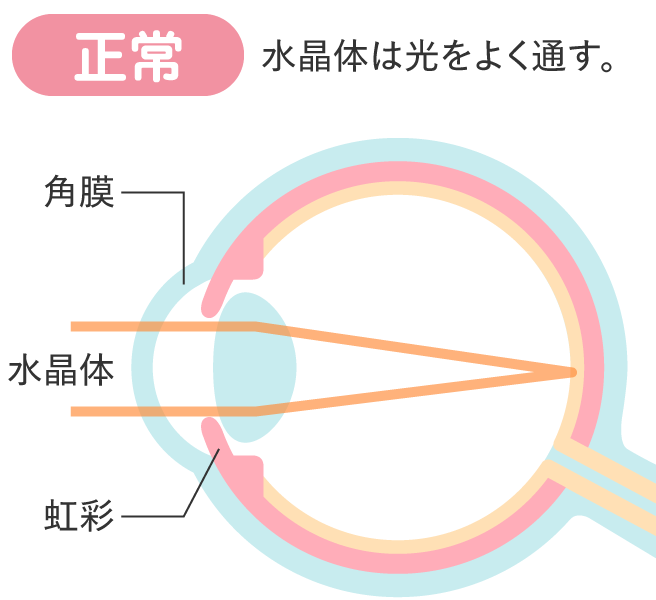

眼の中には、カメラに例えるとレンズに相当する水晶体という構造物があります。

フィルムに相当する部分が網膜です。

水晶体の厚みを変化させることによりピントを調整しています。

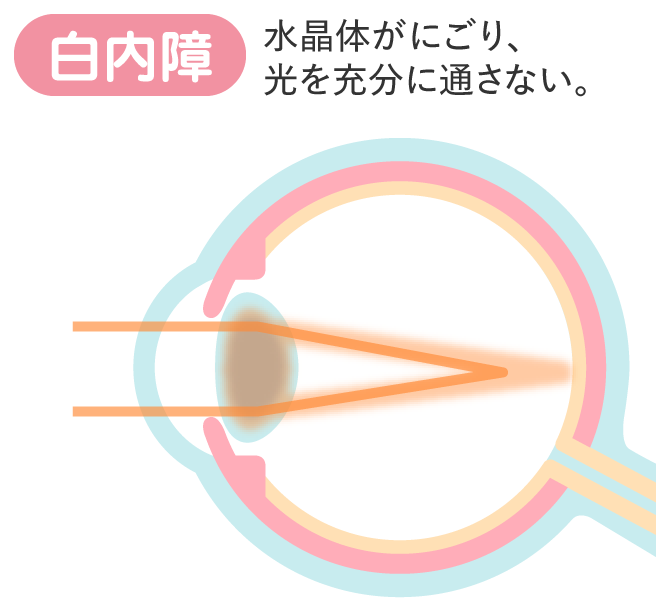

白内障はこの水晶体がにごる病気で、早い方は40歳代から発症し、80歳を過ぎるとほとんどの方に白内障の症状が見られるようになります。

ほとんどが加齢による変化ですが、糖尿病やアトピー、外傷などの疾患から白内障になる場合もあります。

白内障により水晶体が濁ると霞んで見えづらくなります。

白内障は非常にゆっくりと進行するため、通常初期の白内障では自覚症状はありません。

進行すると次第に見えにくさを自覚するようになります。

最も多いのは雲がかかったようなかすみで、白黒や色のくっきり度が低下します。

天気がいい日の日差しや、夜間の運転時の対向車のライトがとても眩しく感じるようになります。

近視や乱視の度数が変化して、それまで使っていたメガネが合わなくなります。

近視がとても強く進行するにごり方もあり、このタイプの白内障では同時にものが二重や三重にダブって見える現象が生じます。

点眼薬の使用や唾液腺ホルモンなどの内服を行うことがありますが、混濁してしまった水晶体をもとの状態に戻すことはできません。

目薬は白内障の発症を防止または濁りの進行を遅らせることしかできないため、進んでしまった白内障に対する根本的な治療は手術しかありません。

緑内障は、何らかの原因で視神経が障害され視野(見える範囲)が狭くなる病気で、眼圧の上昇がその病因の一つと言われています。

緑内障は進行させてしまうと失明する可能性のある病気であり、日本では成人の中途失明原因第1位の疾患です。

ただし、早期に発見して適切な治療を続けることで進行を抑制し、視野や視力を保てます。

自覚症状が出た時には中期に進行していることが多く、早期発見が重要です。

40歳以上の20人に1人が緑内障であり、治療を受けていない方が大半を占めるという疫学調査の結果が発表されています。

緑内障になると眼圧の影響で視神経が傷んで徐々に減っていき、視野が周辺から欠けていきます。

多くの緑内障は、10~15年という長い時間をかけてゆっくり進行していきます。

緑内障による視野障害は自覚症状をほとんど感じません。

視野が欠損していても、緑内障になっていない方の目や、脳が視野を補完してくれるため、欠損部は黒く見えず、片目が失明寸前でも気づかないケースもあります。

目の中心をややはずれたところに暗点(見えない点)ができます。

自身で異常には気づきません。

視野の欠損(見えない範囲)が広がり、暗点が拡大し始めます。

しかし、この段階でも片方の目で補われているため、異常に気付かないことが多いです。

鮮明に見える範囲が狭くなっていきます。

日常生活にも支障を来すようになり、さらに放置すると失明に至ります。

緑内障を正確に診断して進行度合や状態を把握し、適切な治療を行うために様々な検査を行います。

眼圧検査、隅角検査、眼底検査、視野検査などを受けることで、自覚症状がない初期の緑内障も発見することが可能です。

当院では、精密な検査を行うことができる検査機器を導入しています。

緑内障の視野障害は、通常、数年をかけてゆっくりと進行します。そのため生涯に渡って治療を続ける必要があります。

緑内障の治療の一番の目的は眼圧を下げることです。

無治療で5~6年経過すると80%が悪化するのに対して、眼圧を30%下げることにより、大部分の患者さんの視野障害の進行を防ぐことができます。

眼圧を下げる方法には、点眼治療、レーザー治療、手術などがあります。

患者様の目の状態、進行状況に応じて治療方針を決定いたします。

糖尿病が原因で目の中の網膜という組織が障害を受け、視力が低下する病気です。網膜とは、目の中に入ってきた光を刺激として受け取り、脳への視神経に伝達する組織で、カメラでいうとフィルムの働きをしています。

糖尿病網膜症は、糖尿病の三大合併症の一つで中途失明原因の代表的な病気です。

糖尿病網膜症は進行性の疾患です。症状が進行すると網膜の組織が損傷し、視力障害や失明のリスクが高まります。

定期的な検診と早期の治療を行うことで、病気の進行を抑えることが可能です。

【初期】自覚症状がほぼありません。

【中期】視界がかすむなどの症状が感じられます。この段階ではすでに、血管がつまるなどの障害が出現しています。

【末期】視力低下や視界のゆがみ、黒点が現れることがあります。網膜剥離や、緑内障など、他の病気を併発している場合があり、さらに進行すると失明に至ることもあります。

高血糖が網膜の血管に悪影響を与えることが主な原因です。

高血糖が持続すると、網膜の血管が拡張し、壁が弱くなる傾向があります。これにより、血管の漏出や流れが悪くなる可能性があります。

また網膜の血管新生因子の産生が増加し、新しい血管が形成される可能性があります。これらの新生血管は脆弱で、容易に破裂や出血を引き起こすことがあります。

糖尿病網膜症の治療には、病状の進行段階や症状の重症度に応じてさまざまなアプローチがあります。

重度の糖尿病網膜症や合併症が進行した場合には、手術が必要な場合があります。例えば、網膜剥離や網膜再生手術などが行われることがあります。

血糖値を適切な範囲に維持することが非常に重要です。血糖値の管理が不十分だと、網膜症状が悪化するリスクが高まります。適切な食事療法、運動、薬物療法など老尿病の管理が大切です。

レーザー治療は、糖尿病網膜症の進行を抑えるための主要な治療法の一つです。レーザーを使用して網膜の異常な血管を焼灼し、漏出や出血を抑制します。これにより、網膜の浮腫や新生血管の成長を抑制し、視力の損失を防ぎます。

抗VEGF硝子体注射により新生血管の成長を抑制し、網膜の浮腫や出血を減少させる効果があります。

糖尿病網膜症は、定期的に眼科検査を受けることが推奨されます。早期の糖尿病網膜症の発見と治療は、視力を保護し、失明のリスクを減らすために重要です。

加齢黄斑変性は、主に加齢に伴って目の網膜の中心部にある黄斑に出血やむくみが現れ、視力低下を引き起こす病気です。

黄斑は、モノを見るときに重要な役割を果たす組織です。黄斑が変化すると、モノがゆがんで見える、視野の中心が暗くなる・欠ける、視力が低下するなどの症状が出現します。

加齢によるもの以外にも、喫煙、遺伝的要因、高血圧、肥満、栄養不良などが挙げられます。

現在のところ、完全に治癒する方法はありませんが、適切な治療や管理により症状の進行を遅らせることが可能です。定期的な眼科検査、健康的な生活習慣の維持、栄養バランスのとれた食事、喫煙の禁止などが、症状の進行を遅らせるのに役立つことが示されています。

加齢黄斑変性の治療には、病状の進行段階や症状の重症度に応じて異なります。

レーザーを使用して、異常な血管を焼灼することで、漏出や出血を抑制します。

抗VEGF硝子体注射により新生血管の成長を抑制し、漏出や出血を減少させます。

加齢黄斑変性は早期発見と定期的な検査が重要です。定期的な眼科検査を受けることで、適切な治療計画をたて、病気の進行を監視することができます。

飛蚊症とは明るい所や白いもの、青空を見た時に、目の前に糸くずやアメーバのような「浮遊物」が見える症状のことをいいます。

飛蚊症は、眼球の中にある「硝子体」と呼ばれる組織が、年齢とともに変化することで起こることが多く、加齢現象の一つと考えられています。そのため、多くの場合は特に心配はありません。

加齢による飛蚊症の場合には基本的に経過観察となります。

しかし、症状が強くなったり「光視症」と呼ばれる光がピカピカ見える症状が伴う場合は、網膜剥離や硝子体出血といった重篤な病気が原因となっている可能性もあるので眼科を受信することをお勧めします。

検査は散瞳薬という目薬を点眼して瞳孔を広げ、顕微鏡とレンズを用いて眼底を詳しく観察します。

この検査により、網膜や網膜の血管、視神経乳頭、硝子体などの状態を確認し、網膜裂孔や網膜剥離、硝子体出血などの病的な原因がないかを詳しく調べることができます。

散瞳検査の後は4~5時間の間、光がたくさん入って見え方が不安定になります。

またピント調節機能が一時的に働かなくなり、近くが見えにくくなりますので、ご自身で車、バイク、自転車などを運転して来院されないようお願いします。

網膜の1ヶ所又は複数ヶ所が、牽引されて破れたり、薄くなって穴が開いた状態が網膜裂孔です。

網膜裂孔から眼内液が入り込み、徐々に網膜が剥がれることがあり、網膜剥離へと進行していくので直ちに治療する必要があります。

硝子体が加齢によって液化して容積が小さくなり、60歳前後でそれまで接していた網膜から離れ眼球の前方に移動します。それを後部硝子体剥離といいます。後部硝子体剥離が生じる時に、網膜と硝子体の癒着が強いところや網膜の弱いところに、穴が開くことがあります。それを網膜裂孔と言います。

視界にひも状の濁りが見える飛蚊症や、暗いところでカメラのフラッシュのような光が見える光視症が起こるといわれています。網膜が裂けた際に、周囲の血管を傷めた場合は、硝子体の中に出血がたまることがあります。出血量によって見え方に違いがあり、少量であれば一般的な飛蚊症程度ですが、多量の場合は視力の低下につながる場合もあります。

まずは、瞳孔を広げる散瞳薬という点眼薬を使用して眼底検査を行ない、診断します。

網膜裂孔があった場合はレーザー光線で裂孔の周囲を焼き固めて塞ぐことによって硝子体の水分が裂孔に侵入することを防ぎ、網膜剥離への進行を阻止するためにレーザー光凝固術による治療を行います。

ある程度進行した大きな裂孔原性網膜剥離に対しては適応となりません。裂孔原性網膜剥離の場合は、外科手術が必要になりますので、適切な病院をご紹介いたします。

涙は目の表面をおおい、目を守るバリアの働きをしています。

ドライアイは、目を守るのに欠かせない涙の量が不足したり、涙の質のバランスが崩れることによって、涙が均等に行きわたらなくなる病気で、目の表面に傷ができやすくなったり、見え方が安定しなくなります。

ドライアイ患者は年々増加傾向にあります。

パソコンやスマートフォンの普及、エアコンの使用、コンタクトレンズ長時間装用など、目が乾燥しやすい、目を酷使する生活環境と密接に関係している病気といえます。

チェック項目が5つ以上ならドライアイの可能性があります。

症状が軽くても、長期間継続するようでしたら一度眼科を受診しましょう。

ドライアイは、様々な要因により涙が不安定になる疾患で、症状や原因がさまざまです。

単なる一時的な不快感・不調との区別が難しいため、眼科医でなければ正しい診断・治療を行うことができません。

ドライアイ治療の基本は点眼薬による治療です。

各点眼薬の特徴をふまえながら患者さまの状況に応じて使用すべき点眼薬を決定します。

まぶたには、涙の成分の1つである油分を分泌するマイボーム腺という器官があります。

そのマイボーム腺が詰まり油分が十分に分泌されないと、蒸発しやすい涙になり蒸発亢進型ドライアイとなります。

目の周りを温めることで、油分が分泌されやすくなることが分かっています。

涙点プラグは、シリコン製のプラグを涙点に挿入し涙が目に留まりやすくする治療法で、点眼治療では症状改善が乏しいドライアイに有効です。(BUT短縮型ドライアイや、シェーグレン症候群など)

アレルギー性結膜炎とは、目の表面に花粉などのアレルゲン(アレルギー反応を引き起こす物質)が付着して、結膜(まぶたの裏側と白目の部分を覆っている粘膜)に炎症を起こす病気です。

スギ、ヒノキやブタクサ、イネなどの花粉がアレルギー反応の原因となる、いわゆる花粉症として発症するもの。

ハウスダスト、ダニ、カビなどが原因でかゆみや充血、目やになどの症状を引き起こします。

重症になると、巨大乳頭結膜炎や小児男児では春季カタルと呼ばれる状態になります。

アレルギー性結膜炎は、アレルギー性鼻炎やぜんそく、アトピー性皮膚炎などにかかったことがある人、家族にアレルギー体質の人がいる場合などに多くみられます。

点眼、点鼻薬だけでなく、内服薬、季節前投与なども対応しております。

花粉症は特に、症状がで始める前に治療を始める「初期療法」が効果的です。

花粉症飛散時期の約2週間前から治療を始めることで、ピーク時の症状を和らげます。

毎年花粉症がひどい場合は、症状があらわれる前に眼科を受診することをおすすめします。

アレルギー性結膜炎の予防対策のポイントは、できるだけアレルゲンを避けることです。

精密な検査を行い、患者様の目の状態や生活環境にあわせて、適切な眼鏡・コンタクトレンズの処方を行います。

遠用、近用、遠近両用など様々な眼鏡のご相談に応じます。

眼鏡、コンタクトレンズは、不適切な使い方をすることで健康に害をおよぼす可能性があります。

あわない度数のものを使い続けることで、視力低下が進んだり眼精疲労を起こしたりすることがあります。

目の健康のためにも定期的に視力検査を受けられることをお勧めします。

| WEB予約 | 診療カレンダー | 求人情報 |